ハクサイの収穫がスタート!

夏に植えたハクサイが大きくなって、ぎゅっと身も締まり、昨年以上の良い出来のハクサイが穫れました。

今年のウチのハクサイはしっかりと結球し、大きさもラグビーボール大に成長。頭の部分をグッと手で押してみると、ずっしりとした感触が伝わってくる。このずっしりとした感触が身のしまっている証拠。さぁ、今夜は鍋とまいりましょうか!

スーパーの店頭にも、鍋スープのコーナーが充実してきた。そんな光景を目にすると、

「ああ冬なんだな」と思うのだけれども、昨今は鍋スープの種類の多さに驚く。

定番のちゃんこ鍋、キムチ鍋。変わり種のカレー鍋、チーズ鍋、豆乳鍋。

魚介出汁のきいた鍋、塩麹を使った鍋。味噌、塩、しょうゆ、とんこつスープと、どれも美味しそうで目移りしてしまう。

いろいろな味を試してみたけれども、今回はハクサイにピッタリの鍋スープがいい。

今回選んだのは味噌ベースのスープ。ニンニクの風味も効いていて食べれば体が温まる。ハクサイをメインに豚肉、ニンジン、豆腐。そこに油揚げと春雨を入れたい。ついでに缶ビールを1本。

家に着くなり鍋を用意し、さっそく味噌ベースの鍋スープを投入。味噌の風味も漂ってくるが、それ以上にニンニクの香りが沸き立っている感じがする。まぁ、今日はもう誰とも会うことはないから、口がニンニク臭くなるのも構わない。

煮えにくい野菜から鍋に入れていき、豚肉、豆腐を投入。

そしてメインのハクサイ!

丸々1個使うにはちょっと量が多いので、必要な量の葉を1枚1枚丁寧に取っていき、食べやすい大きさにカットしていく。

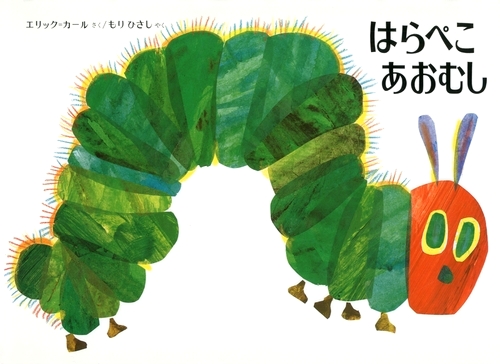

1枚、1枚とはいでいく中に、いましたね。腹ペコアオムシ。

あまり農薬を使わないようにと思っているけれども、油断していると葉っぱが全部アオムシに食べられてしまう。その対策にと、苗を植えるときに多少の殺虫剤を使っている。その効果もあって葉っぱの食べられる被害は少なかったけれども、アオムシが一匹、葉っぱの陰に潜んでいた。

ほんとに小さな小さなアオムシ。出てきた瞬間に「おっ」と思わず声が出てしまう。こっちも驚いたけど、向こうも驚いたに違いない。

寒くなってきたから葉っぱのスキマに隠れてぬくぬくとしていたのだろう。見つかった瞬間にくねくねと体を動かしてもがいている。

と、結局アオムシの話になってしまったので、鍋の感想はまたの機会に。

(2021.11.19:コラム/遠藤洋次郎)